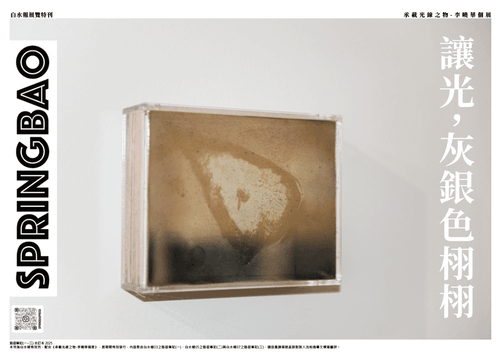

白水賞02得獎者個展

於2025年募集的第二屆白水賞得獎者展覽活動將於2026年開始,小影廊賞 陳建 /《黎明在手心,永恆在手背》、造影所在賞 凌文滔 /《A Case of Eclosion》與白水賞 寺田健人 /《Lliving with my imaginary wife and little girl》三位得主的個展,本次展覽在1月10號開幕,三位藝術家將親自在現場進行介紹與交流,我們安排了一個下午的跑場導覽,請各位跟著我們的腳步,一起認識三個在台中熱愛攝影的單位吧。

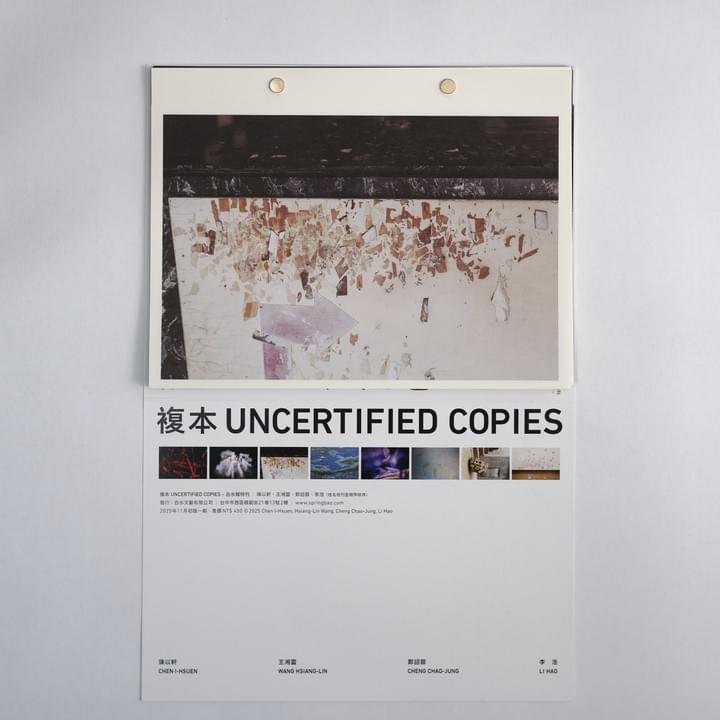

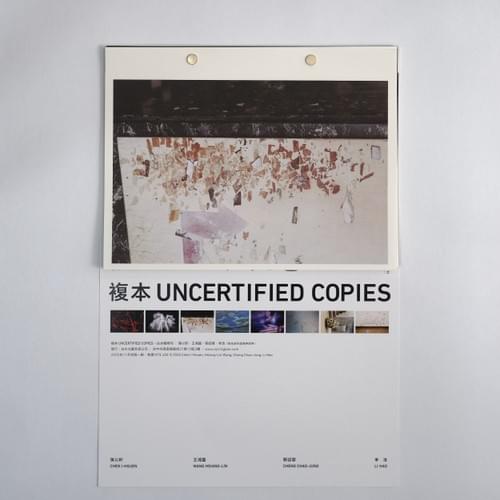

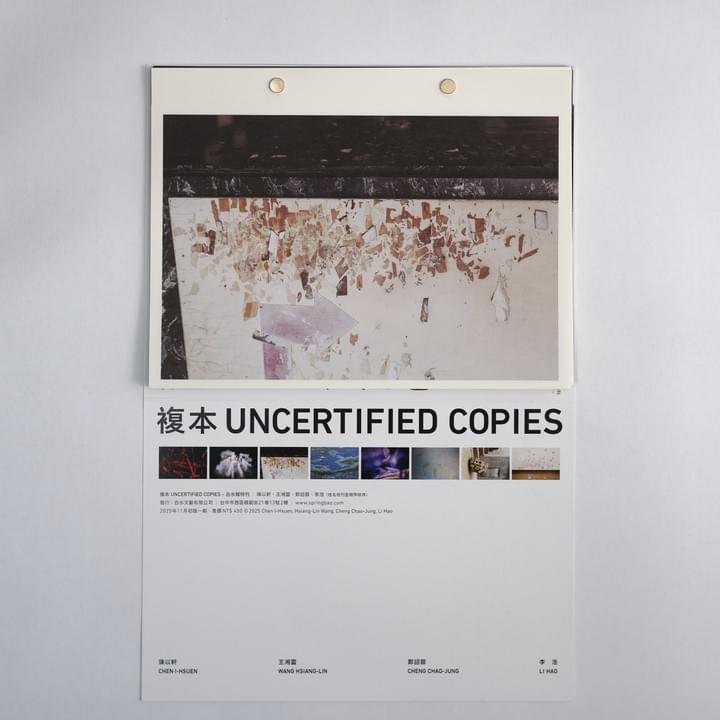

白水報第一本特刊——「複本」

「複本」是白水邀請藝術家陳以軒、王湘靈、鄭詔蓉與李浩共同參與的出版與展覽計畫,每位藝術家編輯自己的攝影作品,共同組合成一本圖集。並且,邀請每一位讀者與觀眾用自己的手參與編輯、翻摺、裝訂並重新定義這本刊物,一起來完成無數「複本」。

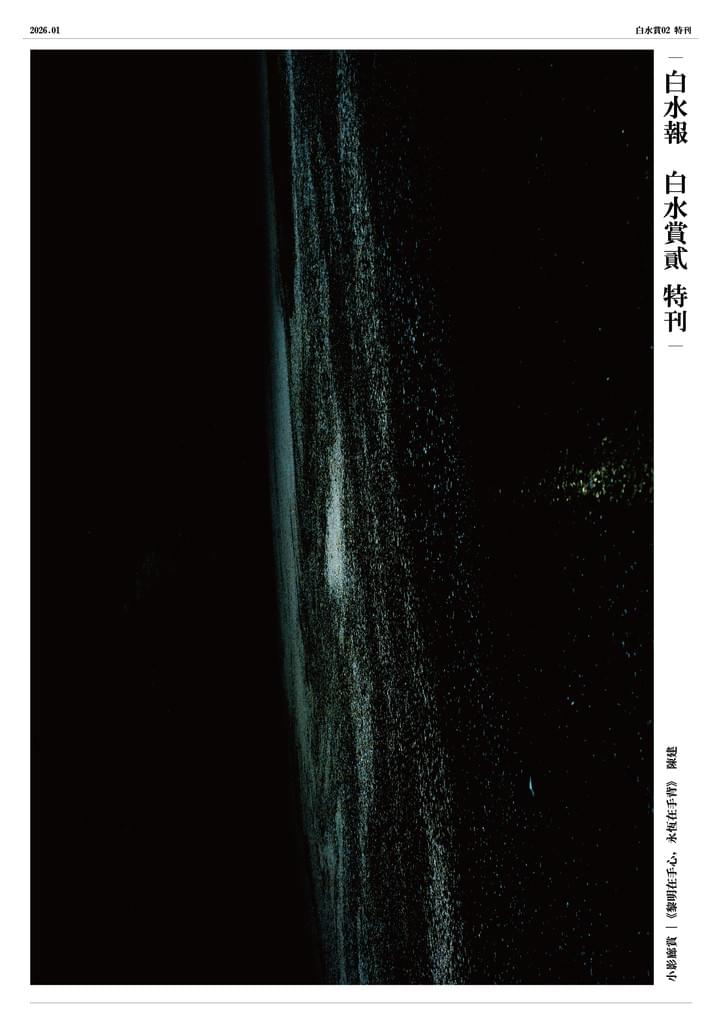

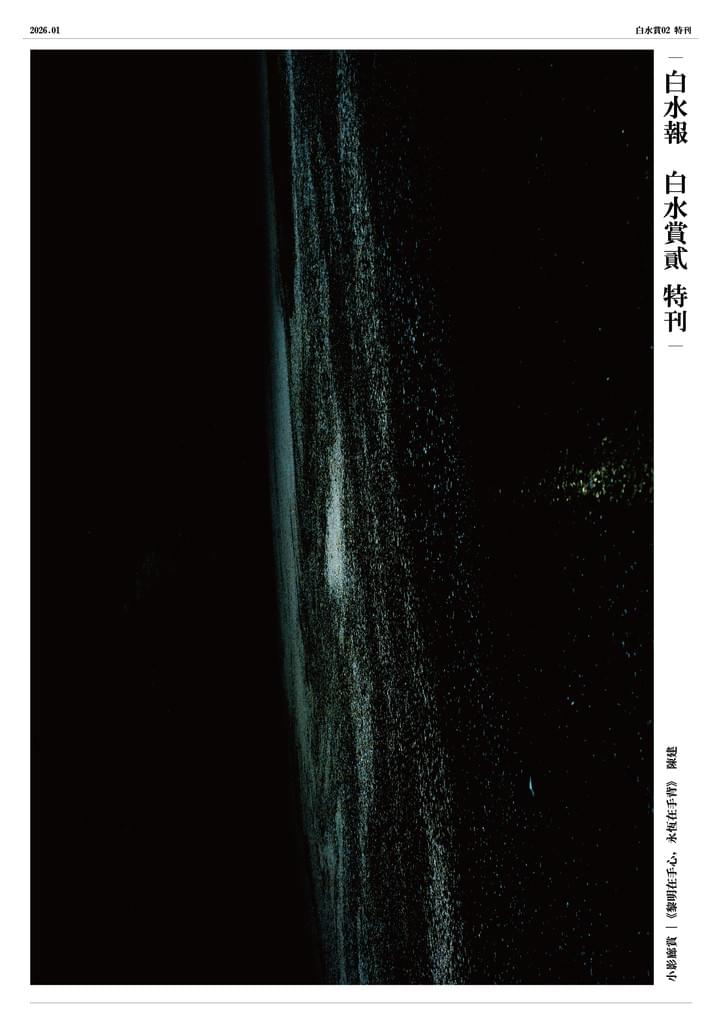

白水報特刊: 白水賞02

1/10隨展覽發行!!

『白水報』は写真を中心とした出版物で、毎号、複数のアーティストが連載形式で作品を発表しています。現在、四半期ごとに発行されています。『白水報』は紙と大きなレイアウトを使って写真を表現することを目指しており、芸術的な写真への関心を引き起こし、写真への愛を育むことを望んでいます。創刊当初の目的は、表紙に「白水計画」を定期的に掲載することでした。この計画では、作家が1本のフィルムを使用して写真を撮影し、選択やレイアウトをせずに、印刷されたままのプリントを展示することになっています。この「白水計画」は、写真家の視点と選択を通じて、社会や時代への反応を表現しており、同誌には複数の文字によるコラムも含まれています。

全部白水報攝影集用一卷底片拍攝,但不能挑選也不能格放,最終必須以印樣的方式上頭版。

固定刊登於頭版封面的匿名挑戰"白水計畫",多個文字專欄也登載於頭版上。

Powered By